Die Nachricht von der morlock motors pleite hat innerhalb der deutschen Automobilbranche sowie unter Technik- und E-Auto-Interessierten für Aufsehen gesorgt. Diese Pleite wirft nicht nur ein Schlaglicht auf unternehmerische Fehlentscheidungen, sondern auch auf die Herausforderungen, denen innovative Fahrzeugbauer heute gegenüberstehen. In diesem Artikel analysiere ich umfassend, wie es zu der morlock motors pleite kam, was die direkten und indirekten Folgen sind und welche Lehren sich daraus ziehen lassen.

Inhaltsverzeichnis

- Hintergrund: Wer war Morlock Motors?

- Die Ursachen der Pleite

- Geschäftsmodell und Finanzierung

- Produktionsprobleme und Ressourcenknappheit

- Konkurrenzdruck und Marktumfeld

- Management und strategische Fehler

- Die direkten Folgen der Pleite

- Mitarbeiter und Standorte

- Kunden & Vorbestellungen

- Zulieferer und Partnerunternehmen

- Indirekte Auswirkungen auf die Branche

- Vertrauen in Start-ups und Nischenhersteller

- Regulatorische Aspekte und Förderpolitik

- Auswirkungen auf Innovation und Elektromobilität

- Was hätte anders laufen können?

- Besseres Risikomanagement

- Realistischere Skalierung

- Stärkere Kooperationen

- Differenzierte Marktpositionierung

- Ausblick: Kann es eine Wiederauferstehung geben?

1. Hintergrund: Wer war Morlock Motors?

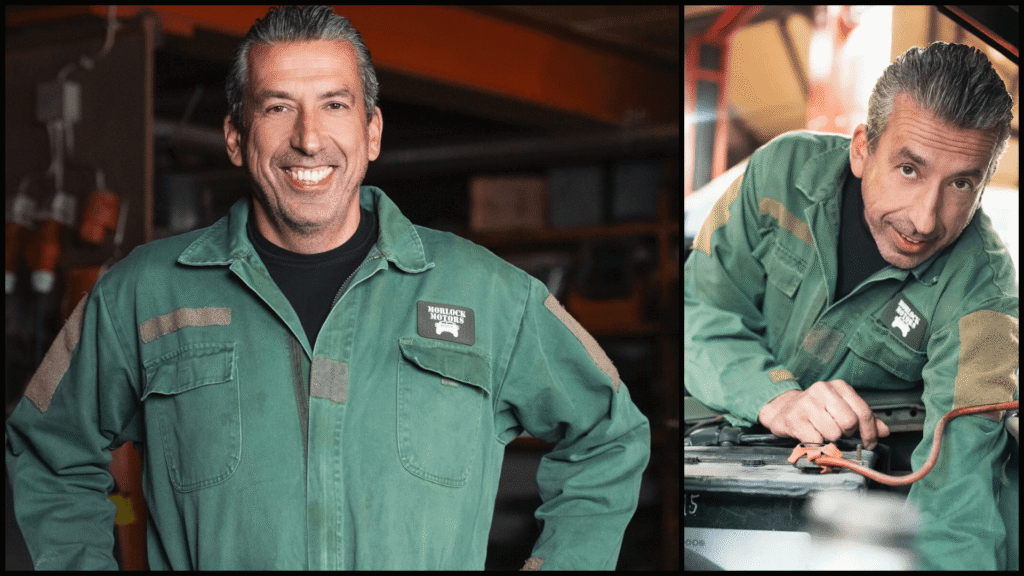

Morlock Motors war ein junger, technologieorientierter Fahrzeughersteller, der sich auf geländegängige Elektrofahrzeuge spezialisiert hatte. Ihr Konzept verband robustes Offroad-Design mit elektrischer Antriebstechnologie, ergänzt durch modulare Aufbauten und Customizing. Viele Beobachter sahen in Morlock Motors das Potenzial, eine Lücke zwischen klassischen Geländewagen und leichten Elektrofahrzeugen zu schließen.

2. Die Ursachen der Pleite

Die morlock motors pleite war kein einzelnes Ereignis, sondern das Resultat einer Verkettung von Problemen in mehreren Bereichen.

2.1 Geschäftsmodell und Finanzierung

Ein zentrales Problem war die Finanzierung. Morlock Motors setzte stark auf Vorverkäufe und Reservierungen, ohne jedoch ausreichende finanzielle Rücklagen für Forschung, Entwicklung und Produktion aufzubauen. Kostensteigerungen bei Batterien, Komponenten und Logistik wurden unterschätzt. Außerdem fehlte eine solide Diversifikation der Kapitalquellen, sodass Investorenabschreckung bei den ersten Verzögerungen schnell zu Liquiditätsproblemen führte.

2.2 Produktionsprobleme und Ressourcenknappheit

Die Technik war ambitioniert: Spezialfahrwerke, Outdoor-Komponenten, individualisierbare Ablagen und robustes Design bedeuten komplexe Produktionsanforderungen. Morlock Motors stieß auf Lieferengpässe bei Halbleitern, bei speziellen Industriemetallen und bei Batteriekomponenten. Qualitätsprobleme führten zu Verzögerungen, Nachbesserungen und Rückrufen. All das verschlang Ressourcen und zerstörte Vertrauen.

2.3 Konkurrenzdruck und Marktumfeld

Der Markt für Elektrofahrzeuge ist hart umkämpft. Große Hersteller investieren massiv in E-Offroad-Modelle, während zahlreiche Start-ups ähnliche Ideen verfolgen. Morlock Motors erlitt Kostennachteile gegenüber Unternehmen mit Skalenvorteil. Zudem veränderte sich das Konsumentenverhalten: Kunden erwarten Zuverlässigkeit, guten Kundendienst und breite Service-Netze – Kriterien, bei denen Morlock Motors nie vollständig mithalten konnte.

2.4 Management und strategische Fehler

Interessanterweise lagen viele Fehler im Managementbereich: Es fehlte an klarer Priorisierung. Ressourcen wurden gleich in viele Richtungen gestreut – Prototypen, Infrastruktur, Marketing – statt zuerst eine Kleine-Serie solide aufzustellen. Entscheidungen wurden zum Teil zu spät getroffen: Partnerschaften wurden zu spät eingetütet, Zulassungen verzögert, Budgetpläne überschritten. Die Führungsstruktur war ambitioniert, doch offenbar ohne ausreichende Kontrolle und Erfahrung in Fahrzeugbau und Regulierung.

3. Die direkten Folgen der Pleite

3.1 Mitarbeiter und Standorte

Die morlock motors pleite führte zur Schließung mindestens eines Produktionsstandorts. Viele Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz. Spezialisten für Elektrotechnik, Karosseriebau oder Batteriemanagement stehen nun vor der Herausforderung, neue Perspektiven zu finden, häufig in völlig anderen Segmenten.

3.2 Kunden & Vorbestellungen

Kunden, die Fahrzeuge vorbestellt hatten oder Anzahlungen geleistet hatten, stehen vor Enttäuschung und finanziellen Verlusten. Morlock Motors konnte Liefertermine nicht einhalten; die Pleite riskierte, Kundenplattformen und Reservierungsmodelle insgesamt zu beschädigen, wenn Vertrauen einmal gebrochen ist.

3.3 Zulieferer und Partnerunternehmen

Zulieferer von Komponenten waren ebenfalls betroffen: Materialbestellungen wurden storniert, vereinbarte Zahlungen ausgeblieben. Kleine Zulieferbetriebe, die stark auf Morlock Motors gesetzt hatten, könnten eventuell selbst in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Auch Partner im Bereich Vertrieb und After-Sales mussten ihre Pläne überdenken.

4. Indirekte Auswirkungen auf die Branche

4.1 Vertrauen in Start-ups und Nischenhersteller

Die morlock motors pleite wirkt wie ein Warnsignal: Investoren könnten künftig vorsichtiger sein. Jene Norm, Start-ups als schnelle Innovationsmotoren zu betrachten, wird durch ein solches Scheitern relativiert. Potenzielle Risikokapitalgeber fordern genaueres Monitoring, klarere Marktanalysen, realistischere Meilensteine.

4.2 Regulatorische Aspekte und Förderpolitik

Politik und Förderprogramme müssen sich fragen: Fördern sie unbewusst Projekte, die technisch oder finanziell noch nicht reif sind? Die morlock motors pleite legt nahe, dass Förderung nicht allein nach Innovationsgrad, sondern auch nach Marktreife und Skalierbarkeit bewertet werden muss. Zulassungsprozesse und Normen sollten praxisnaher gestaltet sein, um junge Unternehmen zu entlasten.

4.3 Auswirkungen auf Innovation und Elektromobilität

Obwohl die Pleite Schaden anrichtet, wird sie auch Anstoß sein, Innovationen nachhaltiger zu denken. Technologien, die ausgefeilteste Prototypen hervorbringen, müssen massentauglich werden können – zuverlässig, kosteneffizient und wartungsfreundlich. Die morlock motors pleite könnte somit langfristig dazu beitragen, Standards in Hardware, Batterieproduktion und Modularität anzuheben.

5. Was hätte anders laufen können?

5.1 Besseres Risikomanagement

Ein Frühwarnsystem für Kostenüberschreitungen und Verzögerungen hätte helfen können, die morlock motors pleite zumindest abzumildern. Risikopuffer bei Beschaffungszeiten, Budget und Personalkosten sowie Absicherung gegen Marktveränderungen sind entscheidend.

5.2 Realistischere Skalierung

Anstatt schnell zu expandieren oder mehrere Varianten gleichzeitig zu entwickeln, hätte sich Morlock Motors darauf konzentrieren sollen, ein Modell serienreif und markttauglich zu machen. Kleinserie, Pilotprojekte und Feedbackzyklen hätten Vertrauen gewonnen und Probleme frühzeitig sichtbar gemacht.

5.3 Stärkere Kooperationen

Eine strategische Partnerschaft mit etablierten Automobilzulieferern, Batterieherstellern oder Technologieunternehmen hätte Ressourcen und Know-how sichern können. Kooperationen hätten Lieferketten stabiler gemacht und Produktionskosten gesenkt. Externe Erfahrung etwa bei Zertifizierungen und Zulassungen hätte Morlock Motors stark geholfen.

5.4 Differenzierte Marktpositionierung

Morlock Motors hätte seine Unique Selling Propositions (USPs) klarer ausformen müssen: Für wen ist dieses Fahrzeug gedacht? Outdoor-Liebhaber, Expeditionsteilnehmer, Offroad-Profis? Je präziser die Zielgruppe, desto fokussierter die Produktgestaltung, das Marketing und der Kundenservice.

6. Ausblick: Kann es eine Wiederauferstehung geben?

Trotz der Schwere der morlock motors pleite bestehen Wege, wie Teile des Projektgeists erhalten bleiben könnten:

- Übernahmen oder Zusammenschlüsse: Ein Investor oder Industriekonzern könnte Teile der Technologie übernehmen und neu aufstellen. Gerade Komponentenentwicklung, Batterietechnik oder modularer Aufbau sind wertvoll.

- Restrukturierung: In Eigenverwaltung könnten Geschäftsteile saniert werden, Schulden umstrukturiert, Standorte konsolidiert werden.

- Neuausrichtung: Ein Fokus auf spezielle Nischenmärkte wie Expeditionen, Forst- oder Berggebiete könnte weniger Wettbewerb und höhere Margen bieten.

- Modulare Produktlinien: Weniger verschiedene Modelle, stattdessen modulare Zusätze ermöglichen Individualisierung ohne hohe Produktionskosten.

Wenn diese Schritte klug umgesetzt werden, bietet sich die Möglichkeit, dass Morlock Motors oder ein Nachfolgeunternehmen Teile der Vision neu beleben.

Fazit

Die morlock motors pleite ist mehr als nur ein Einzelfall in der deutschen E-Mobilitätslandschaft. Sie steht für strukturelle Probleme, die sowohl junge Unternehmen als auch die gesamte Branche betreffen: Finanzierung, Produktion, Marktpositionierung. Aber sie bietet auch Lernpotenzial: bessere Planung, realistische Ziele und strategische Kooperationen. Wer daraus Lehren zieht, kann Innovationen nicht nur erdenken, sondern nachhaltig umsetzen – und so den Lohneswert und die Zukunftsfähigkeit stärken.